教育制度

看護部の教育について

教育体制について

教育理念

看護部の理念を受けて、人間愛に根ざした誠実な看護を実践するため、豊かな感性を有し、看護倫理を基本に自律した看護職を育成する。

教育目的

- 専門職業人として看護実践能力、研究的視点、自己教育力を高めることを目指す。

- 人として人間性豊かな看護職として成長することを目指す。

教育方針

- 高い倫理観を持ち、自律して考え、判断・行動できる看護実践力を育成する。

- 職員一人ひとりの目標と主体的な学習を推進する。

- 集合教育(OFF-JT)と現場教育(OJT)を連動させ、教育効果を高める。

- 主体的にキャリア開発を目指す看護師を育成する。

教育制度

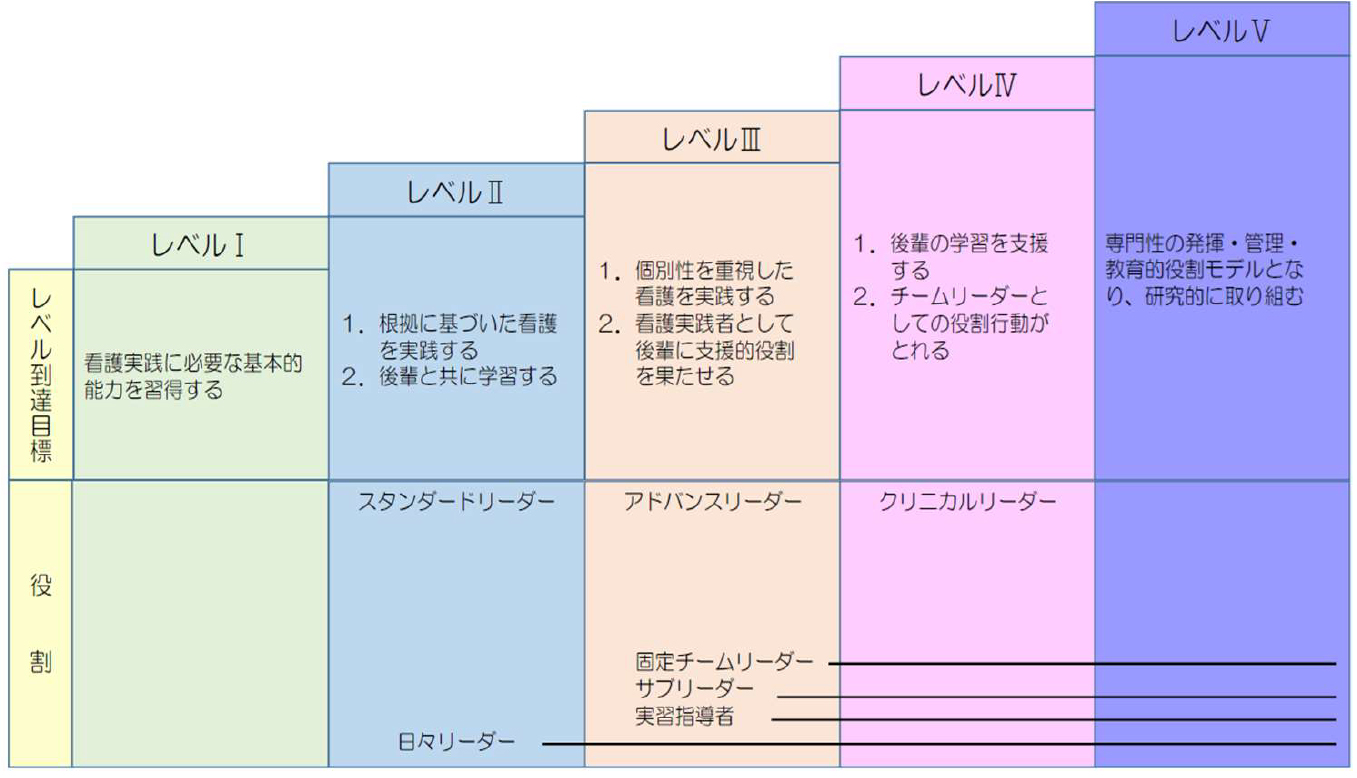

キャリアラダー

教育計画

令和7年度 看護部教育研修一覧(PDF形式)

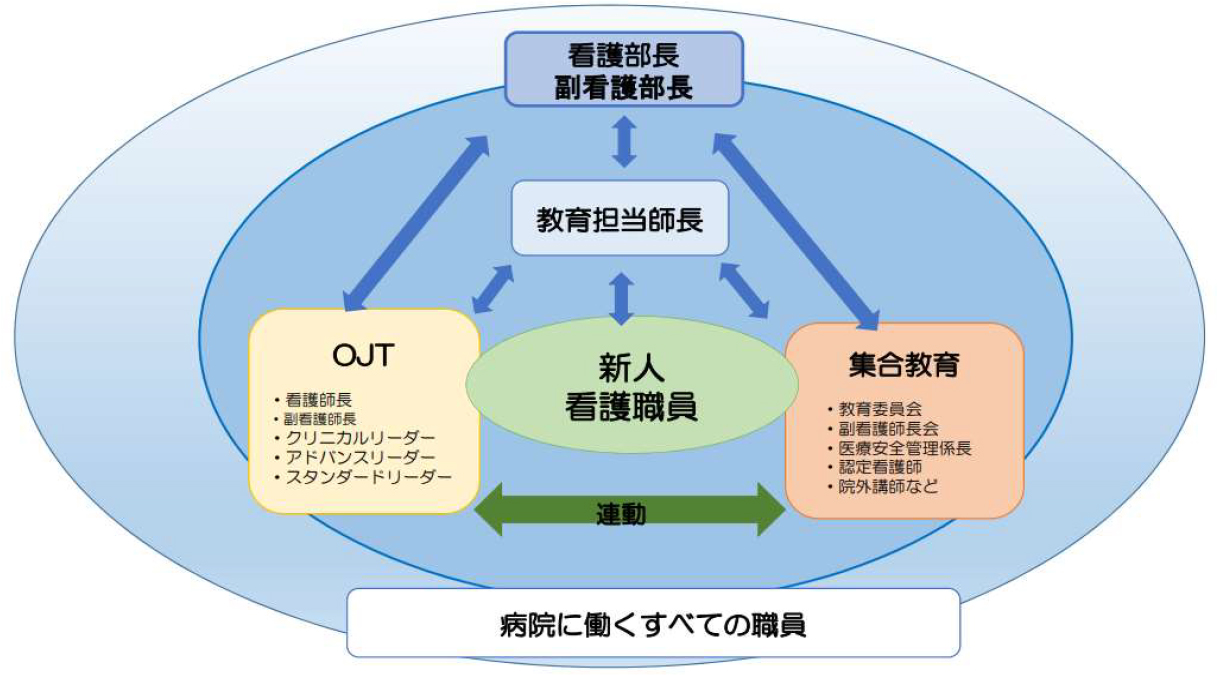

新人看護職員教育支援体制

- 教育担当師長

施設及び看護部門の教育方針に基づき新人看護師の研修プログラムの企画、運営、実施評価をします。

新人看護師の職場適応支援として、定期的に面接を実施しています。 - クリニカルリーダー

後輩看護師に状況に応じた支援を行います。

後輩の学習を支援します。 - アドバンスリーダー

看護実践者として後輩看護師を支援します。

後輩の学習を支援します。 - スタンダードリーダー

新人看護師1人に固定した先輩看護師が精神面の支援、看護職員として必要な基礎知識・技術の指導を行います。

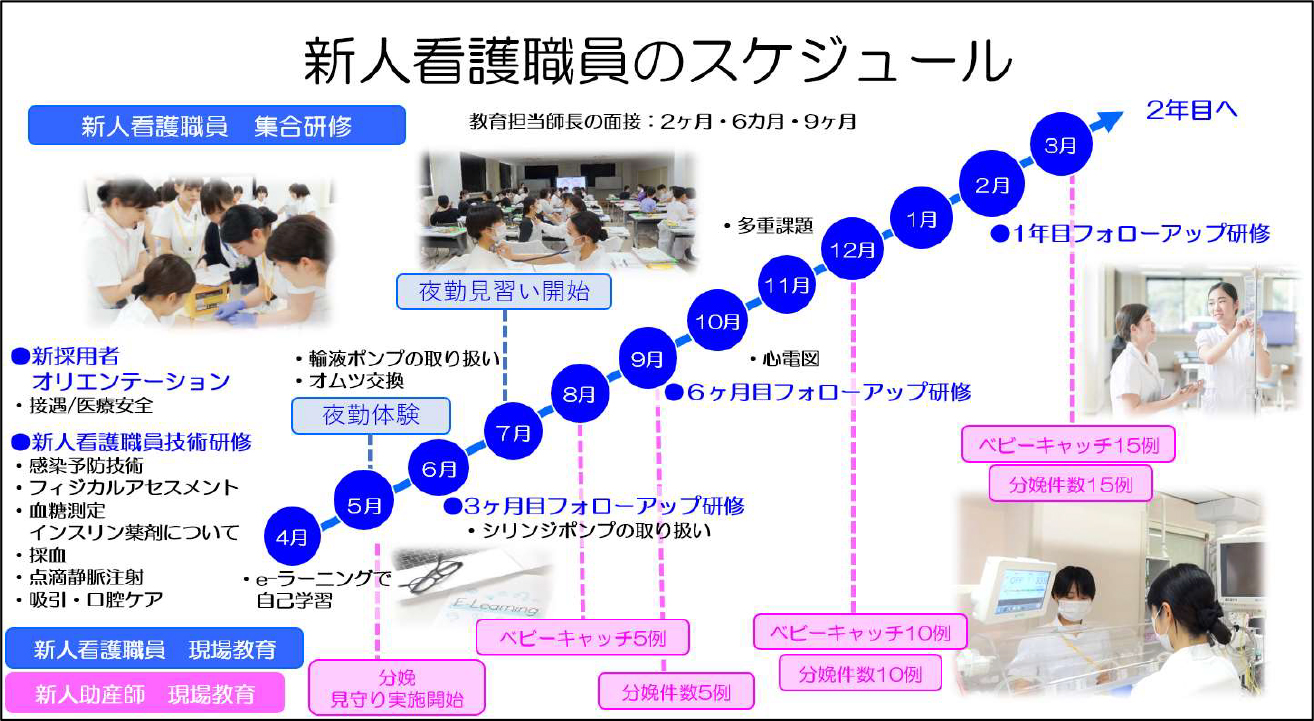

新人看護職員の研修スケジュール

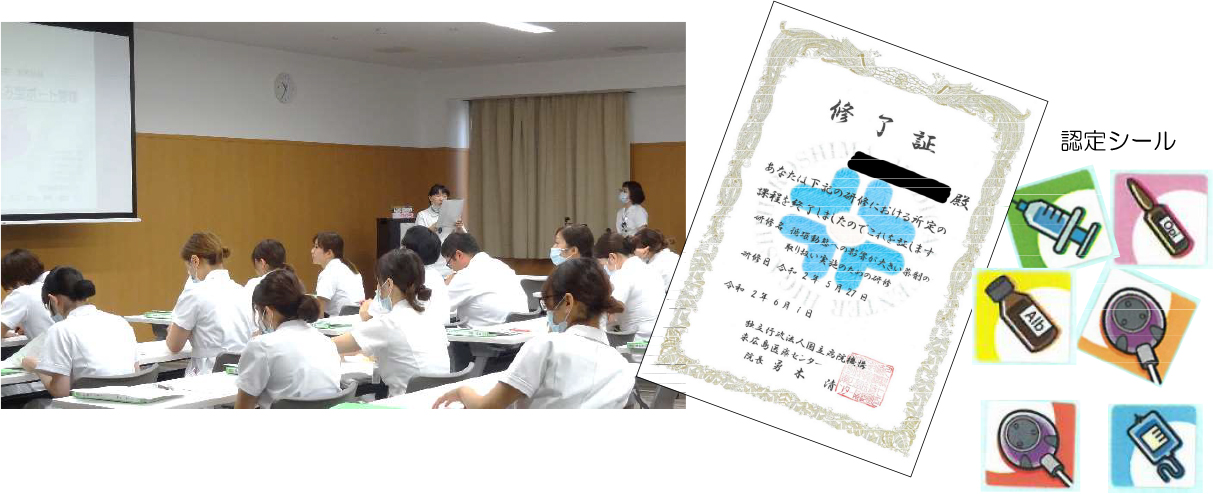

院内認定制度

当院では、看護の質の向上を図るために、院内認定制度を設けています。

所定の研修(講義・演習)を終了した者は修了証と認定シールが発行されます。

看護師による静脈注射実施基準に伴う研修

- 循環動態への影響が大きい薬剤の取り扱い実施のための研修

患者の循環動態に与える影響を熟知し、循環動態への影響が大きい薬剤を安全に取り扱うために必要な知識を習得した上で実施ができます。 - 麻薬静脈注射の交換、臨時追加投与実施のための研修

研修後は、がん性疼痛患者に与える影響を熟知した上で、安全に麻薬静脈注射の交換、臨時追加投与の実施ができます。 - 血液製剤の取り扱い実施のための研修

使用時に患者に与える影響やアナフィラキシーショックを呈する可能性を踏まえて安全に取り扱うために必要な知識を習得した上で実施ができます。 - 中心静脈リザーバーの穿刺・ヘパリンロックと抜針のための研修

研修後は、中心静脈リザーバーの構造及び管理上の合併症を理解した上で、中心静脈リザーバーの穿刺・ヘパリンロックと抜針の実施ができます。 - がん化学療法における抗がん剤のボトル交換及び血管確保実施研修

がん化学療法薬の取り扱い、経静脈投与中のボトル交換と管理及び血管確保を安全に行うために必要な知識を習得した上で、実施ができます。 - 中心静脈リザーバー採血のための研修

末梢静脈からの採血が困難な患者に対して、中心静脈リザーバーの構造及び管理上の合併症を理解し、中心静脈リザーバーから採血を安全に実施できます。